![]()

研究ノート

天保期の富士山図・谷文晁筆「富士山図屏風」をめぐって

飯田 真

歌川広重《東海道五拾三次(保永堂版)》

「原 朝之富士」(当館蔵)

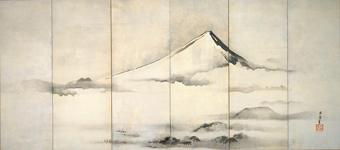

谷文晁《富士山図屏風》(当館蔵)

静岡県立美術館は17世紀以降の山水風景画を核に20年以上にわたり収集活動を続けているが、その結果、静岡の風景ということで多彩な富士山の絵画が集まり、他館にはない特有のコレクションが形成された。富士山を世界文化遺産にという動きが進む今、まさに文化遺産である富士山を描く絵画になお一層注目していきたい。

富士山に対して人が抱くイメージや、富士山に向けるまなざしは時代とともに変化した。変化の様相は、その時代時代に描かれた絵画から、ある程度推し量ることができる。江戸時代で、富士山への視覚に最も大きな変化が見られる時期に、寛政期(1789〜1801)があることは、以前論じた(「コラム・富士山イメージの変貌〜寛政期の絵画」『富士山の絵画・収蔵品図録』(静岡県立美術館・2004年))が、今回はその続編ということで天保期(1830〜1844)の絵画について触れてみたい。

天保期の富士山図として重要な作品に、葛飾北斎《富嶽三十六景》がある。《富嶽三十六景》の刊行が始まったのは天保元年(1830)、遅くとも翌2年と考えられている。富士山を独特の造形力により、多視点から機智的にとらえた本作は、北斎の代表作であると同時に、浮世絵風景版画の白眉として評価されるが、富士山図の系譜においても見逃すことができない傑作である。中でも、赤富士として知られる「凱風快晴」「山下白雨」のように、富士山を大きく捉えた作品は、絵組みの面白さを主眼とするこの連作にあっては、特異な作品とも言えるが、その堂々とした富士の形は、当時の人に大いにインパクトを与えたものと考えられる。

歌川広重が風景版画のジャンルで頭角を現したのも天保期で、その出世作《東海道五拾三次(保永堂版)》の刊行は、天保4年(1833)頃である。本作は《富嶽三十六景》の大ヒットを受けて企画されたシリーズであるので、まだ若かった広重がそれを大いに意識したことは当然であろう。既に言われるように、多くの図に北斎からの影響が指摘できる。特に富士山の表現に注目して見ると、「原 朝之富士」(図1)の画面上方に聳え立つ富士の姿は、《富嶽三十六景》を意識したもので、頂上付近を画面の枠外に飛び出して表わす点などは、北斎の機智的な構図に影響を受けている。

このように、浮世絵師の間に、《富嶽三十六景》が大きな影響を及ぼしたのは当然と言えるが、同時代の人々の富士山イメージに、どれほど訴えかけたを知るのも興味深い。

ここで同時期の作品として、谷文晁《富士山図屏風》(当館蔵)(図2)を取り上げたい。本作は、本間屏風よりやや大きい六曲一隻の画面に描かれた水墨画作品である。制作年は天保6年(1835)。中央に富士山の秀麗な形の山容を描き、周辺にいくつかの景を配している。富士山の裾野の広がりが強調され、広大な空間が表出されている。墨は勢いのある線と柔らかな面をたくみに使い分け、文晁の確かな画技がしめされている。富士山山頂の稜線付近に一部、群青を加え、画面にアクセントをつける。この効果もあいまって画面全体に江戸風な洒脱な趣きが醸し出されている。富士山図の名手として知られ、もとめに応じ多くの富士山図を手がけた文晁であるが、その代表として挙げられる作品を見いだすのは難しい。その中で本作は晩年の文晁スタイルで描かれた大作の富士図として、すなわち文晁が描く富士山図の代表作と位置づけられる貴重な作品である。

ここで本作が制作された天保6年(1835)という時期に注目したい。風景表現で見ると、寛政頃に起こった、まさに文晁の《公余探勝図》に代表される写実志向の実景描写が、文化文政期を経てさらに広まり、様式的広がりをもちながら絵画ジャンルとして定着する。各流派が各地の風景を題材にした絵画を競って世に出した。そのなかで、旅行が庶民の間にまでも流行したこともあり、浮世絵に風景版画のジャンルが切り開かれることとなった。その立役者は言うまでもなく北斎と広重である。《富士山図屏風》が制作されたのは、《富嶽三十六景》制作の数年後のことであった。

屏風に描かれた水墨画と版画、文人画と浮世絵、その違いは大きいが、両者は同時代の富士山絵画と言ってよいのである。しかも、ともに江戸で制作された作品であり、《富嶽三十六景》が江戸で大流行をみたことを考えると、あながち無関係のものと片付けられないだろう。特に「凱風快晴」「山下白雨」の二点と本作の間には、ある共通の造形感覚が見てとれるように思われるのである。

この《富嶽三十六景》の傑作二点と文晁の《富士山図屏風》。やや仰ぎ見るような視線からとらえられた富士山は、裾野の広がりが強調される。稜線の角度は異なるものの、山頂を小さく描くその形態にはどこか通うものがある。ともに名所絵のようにその情趣を表現したものとは異なり、富士山が自己主張するように目に飛び込んでくる。情緒性・文学性を廃した堂々とした富士の存在感が感じられる作品で、富士山の肖像画のような趣きをもつ。両者は、既存の絵画の呪縛から解放された作品で、画家の豊かな経験に裏打ちされた自立性が感じられる。その意味で近代的な造形感覚をもつものといえよう。なお、《富嶽三十六景》の特徴のひとつに、「藍刷り」があげられる。すなわち、当時舶載された「ベロ藍」(ベルリン・ブルー)を主版として使用したことである。この藍の使用と、《富士山図屏風》における群青の使用は、何か不思議な符号をしめしている。

文晁と北斎の関係については、将軍徳川家斉が鷹狩りの途中、浅草伝法院に、文晁と北斎を呼んで、座興に絵を描かせたという有名な逸話が思い出されるが、滝沢馬琴を共通の知人に持つなどその関係は浅くない。『日光山志』(植田孟縉編・天保8年刊)ではともに挿絵を寄せている。文晁と北斎は、ほぼ同時代を生きた画家で、ともに江戸では大家としてその名を高めていた。互いの活躍を意識していたのは間違いない。文晁が、北斎の人気作《富嶽三十六景》を見ていないとは考えにくいであろう。文晁が《富士山図屏風》制作にあたり、心に浮かべた富士山のイメージは多面的であったろうが、北斎の強烈な造形イメージが無意識のうちに混入していたとしても不思議ではないと思われる。

《富士山図屏風》は、文晁の胸底に新しく築かれた「富士山」の心像を表現した作品であり、文晁晩年期における真景図の典型をしめす。その心像の形成にあたっては、若年期から実景を写実的な目で観察した経験の蓄積が生かされている。それに加え、富士山イメージの形成において、北斎《富嶽三十六景》という同時代の新しい絵画が、文晁の潜在意識に入り込んだ可能性があるのではないだろうか。 天保期、富士山の絵画の需要がますます高まり、画家たちは流派に関わりなくその制作に取り組んだ。その制作背景はさまざまであろうが、ジャンル間の交流が進んだこの時期、同時代の動向との関係を考えることも必要なことと思われる。

(いいだ まこと 当館学芸課長)