![]()

三宅克己 《白壁の家(ベルギー、ブリュージュ》

緑とオレンジの絶妙なバランス

画面の大部分を緑色とオレンジ色が占め、互いが引き立てあって絶妙なバランスを保っている。教会の尖塔、運河の橋、修道院、道を歩く修道女達。中世の雰囲気が漂うベルギーの古都ブリュージュの秋の風景。時間が止まったかのような古都の風情が、一瞬の水彩表現によってとらえられている。移ろう光と色彩は、幾度、この教会や並木道を照らし、彩ったであろうか。悠久の時の流れに引き込まれる一点である。

コンスタンティン・ブランクーシ《ポガニー嬢Ⅱ》

磨きブロンズの黄金色の光

ブロンズを磨き上げて作り出された黄金色の光沢。展示空間の照明の効果で、表面の輝きと、フォルムから生まれる陰影がいっそう際立っている。本作品は、1912年から20年以上にわたって制作された連作3種のうち、2番目に作られた肖像彫刻のひとつ。パリで知り合った、ハンガリー出身の画家志望の女性マージット・ポガニーをモデルに制作された。曲線が効いた単純なフォルムは、見る角度によってさまざまな表情をみせる。

靉嘔《虹の橋》

本質を透かして見せる虹色の効果

合板で作った立体の表面に、30色の帯が平行するように描かれている。あたかも展示空間に、虹が出現したかのようだ。作家、靉嘔(Ay-O)は、1枚の絵画では表現したいものが表現できないとして、空間に具体的な物を出現させ、鑑賞者を囲い込んだり、身体感覚を刺激する作品を展開してきた。やがて作品を虹色で塗りつくす事も始めた。X線のようにあらゆる物に虹をかける(虹色で塗る)と、物の本質が透けて見えてくるとの考えによるものだった。

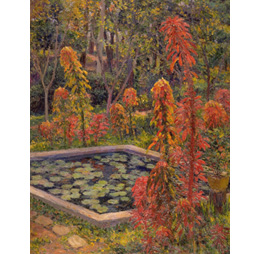

児島虎次郎 《酒津の庭(水蓮)》

赤と緑のコントラスト

赤と緑の対比が目を引く、華やかな色彩。作者の晩年に描かれた一枚。鮮やかさが印象的な赤は、勢いのある筆致と相まって、野性味を帯びている。一方、蓮池の四角形や、池の中の涼やかな水の輝きは、画面に落ち着きを与えている。岡山県酒津の大原家別邸の庭の一隅の光景。児島は、この別邸で暮らすと同時に、アトリエを構えていた。この庭を描いた絵を複数描いていることから、この場所への画家の絵の愛着がうかがえる。

石川欽一郎 《駿河湾》

水彩の透明な青

駿河湾、淡島ごしに富士を望む図である。手前の駿河湾は、青を基調にした透明感あふれる色でとらえられ、人物や船、岩山は、省略した筆致やぼかしによって巧みに描かれている。絹地に水彩で描くことでにじみを出し、富士山のふもとの霞や空間を効果的に表現している。この作品は絹地に描かれているが、紙に描かれたものと比べて筆の勢いは弱まることなく、水彩画の持つ多様な効果を引き出している。

田中保 《セーヌの宵》

感傷を誘う灰色味を帯びた青

宵の口のセーヌ川沿いを描いた。川面と空が画面の大部分をしめており、対岸に灯りと工場の煙突をわずかに認めることができる。青系統のグラデーションで表現された闇の中に、景色が溶け入ってしまうかのようだ。油絵の具の艶や質感を感じさせない程に、うす塗りである。灰色味を帯びた中間色が感傷的な気分を誘う。田中は1920年にパリ渡り、一度も帰国することなくパリで生涯を終えた。本作は、作者がフランスに渡った年に描かれている。

武内鶴之助 《英国風景》

空を染めるオレンジ色

夕焼け(もしくは朝焼け)を描写する透明感あふれるオレンジ系の顔料の発色が魅力的な一枚。作者の武内鶴之助は日本におけるパステル画の重鎮として知られる。1909年から1913年まで英国に遊学し、帰国後は光風会や国民美術協会展などで活躍した。本作の写生地は不明だが、武内らしい安定した構図による田園風景である。複雑な表情をみせる空の表現には雲の描写の研究が活かされている。

宮脇愛子 《作品》

光の変化でうつろう色

真鍮(しんちゅう)の角柱パイプを積み重ねた、格子状の構造物。ひとつひとつのパイプは固定されておらず前後に出し入れができる自由さを備えている。自己完結することなく、パイプごしに見える風景や、ふりそそぐ光の変化によって見え方を柔軟に変える。作者自身、作品の「形」が問題なのではなく、パイプの中の「光」が大切であると語っているが、置かれる環境も作品の一部とした。うつり変わる照明下での輝きの変化を味わっていただきたい。

ドナルド・ジャッド《無題》

最小限に切り詰められた色

10個の箱型の立体物が、床と水平に等間隔で壁に取り付けられている。側面は、アルミニウムを素材とし、ムラのない黒一色で表面加工されている。上下の面は、軽く透明感のあるブロンズ色のプレキシガラスが使われている。いずれも工業製品でよく用いられる無機質な素材。色も形も表現が成立する最小限度にまで切り詰められ、作家の感情や即興性、手の介在を感じさせない。芸術作品に本来、期待される意味や要素をあらかじめ拒絶した作品。

今井俊満《東方の光》

藍と朱。日本の伝統的な色彩感覚

1970年の大阪万博で、富士グループ館のVIP室を飾る壁画として制作され、後に富士銀行本店に飾られていた大作。にじんだ、うす塗りの藍の地に、鮮やかな朱の絵の具が放射線状に勢いよく飛び散る。絵具や砂などの素材が分厚く盛られ、物質性が強調された部分には、金色も確認できる。今井は、1952年の渡仏後、パリで長く暮らしたが、作品からは、作家が、日本の古美術から習った伝統的な色彩感覚を備えていることをうかがわせる。

モーリス・ルイス《ベス・アイン》

色の重なりが生みだす色

地塗りをしていないキャンヴァスに、薄めたアクリル絵の具を何層にも重ねて流し、布地に染み込ませてつくりあげた巨大な画面。複数の色の絵の具が、布地の繊維に中に染み込みながら重なり合い、繊細で透明感のある色彩を生んでいる。キャンヴァスの上と下に顔をのぞかせるオレンジ、青、黄色などの鮮やかな色から、それぞれの色が別々に流し込まれたことがわかる。タイトルは、ヘブライ語のアルファベットが割り振られており、特定の意味はない。

正木隆 《狭山9月》 、《造形01-14》

時代の闇を表す色

社会から疎外されたような少年や、人の住む気配が感じられない集合団地がぽつんと描かれる。周辺の風景や空は、闇を想わせる暗鬱な色彩で塗りつくされている。何層にも塗り重ねられて、黒の中にかすかに青が感知できる微妙な色彩である。正木はこのような絵画を一貫して制作した。孤独な幼年者や、多くの人が暮らしながらも人間関係が希薄な集合団地のイメージは、作家が生まれ育った昭和という時代の闇を象徴している。

嵯峨篤《Repose/009-017》

光沢を引き立たせる黒

家具や建具など日用品に広く使われるMDFという木質素材に塗装と研磨を繰り返し、透明な輝きを放つデリケートな質感を生み出す。黒のみの色と単純な形が、表面の光沢を際立てている。作者と家具工場の職人によるすべて手作業の100を越える工程を経て作られた。1枚ごとに垂直面の傾斜の角度がミリ単位で違えられており、見る位置によって映り込みの大きさや位置がわずかに変わるよう、厳密に計算されている。

山本梅逸《花卉竹石図》

柔らかい彩色と鋭い筆致、気品にあふれた作品

梅逸は尾張の文人画家。卓抜な技量による華麗な花鳥画により、江戸末期の文人画界に新風を送った。太湖石と竹を取り囲むように、咲き乱れる様々な草花を描く。セミやバッタなどの昆虫も細かに描き加えられている。その描写は繊細で、写生に裏打ちされた堅実さがあり、柔らかな彩色と鋭い筆致により、そこにある種の気品を加えることに成功している。梅逸51歳の時の作品。

歌川広重《東海道五拾三次(隷書) 鞠子》

漆黒の闇と雪の白

鞠子宿(現静岡市駿河区丸子)を俯瞰(ふかん)してとらえる。どんよりした空から雪が降りしきり一面の銀世界。その中に旅人も描かれる。おそらく広重の想像であろう。漆黒の闇と雪の白の対比が効果的で、幻想的な世界が生れている。

大久保婦久子《登呂の譜》

輝く皮で描く古代への夢

大久保婦久子は、下田市出身の現代皮革造形界を代表する作家。古代をモチーフにした、神秘的な作品を多く制作している。本作は、勾玉や縄文を想起させる大小のモチーフを、皮の質感の中に取り込み、描き出している。画面の中央で垂直に連なる円環は、過去から現在、未来へとつながっていく時代の連鎖を感じさせる。作家のイメージする古代人の生活を表現した作品。

中村岳陵《牡鹿啼く》

金の背景に響く鹿の声

金地の上に描かれる、大きくゆったりとした緑青の土坡。左隻には金の切箔や野毛が散らされており、装飾的で華やかな画面に仕上げられている。琳派的な装飾性を持った舞台に描きこまれる鹿や樹木は、写実性を供えており、装飾性と写実性の融合した力強さを感じさせる。鹿の淋しげな声がこだまし響き渡っていく空間をも描こうとした、岳陵の比較的初期の作品である。

小林清親《東京両国百本杭暁之図》

ドラマティックな夜明けの情景

浸食を防ぐために多くの杭が打たれたため「百本杭」と呼ばれた隅田川沿いの景観。急ぐ人力車の動勢と、夜と朝が入れ替わるドラマティックな夜明けの空の表現があいまって、緊張感ある画面が生まれている。

薄闇の中に浮かぶ、家屋の塀の表現も秀逸。

秋野不矩《廻廊》

ぎらつく金色の陽射し

インドの強い日差しを思わせる金箔は、何枚も貼り重ねられて表現され、アーチの影の部分との強い明暗のコントラストが生まれている。描かれているのは、西ベンガル州のヴィシュヌプールにあるラーサ・マンチャという寺院の外側の廻廊である。レンガ造りのアーチが幾重にも重なって表現される遠近感のある構図は、画面にリズム感を与えている。柱の陰の一休みする野良犬が愛らしい。

中村岳陵《婉膩水韻》

夏の爽やかな青の水流

透明感のある青で描かれた水流の中で、豊かな黒髪が美しいひとりの若い女性が泳いでいる。片暈しの技法で描かれた青の波紋のリズム感に加えて、脱ぎ捨てられた衣や、水流を流れるノウゼンカズラが色彩的なアクセントになり、明るさや健やかさをより一層強めている。水の流れに立ち向かっていく、近代的で清潔な女性の姿は、私たちに新鮮な印象を与えてくれる。

木村武山《羽衣》

天女の舞う空、金のきらめき

富士山と松、天女が描かれ、三保松原を舞台とした羽衣伝説を描いた作品である。金の切箔や砂子が散らされた背景の中、仏画などの古典研究から得た優雅な天女が舞い、華やかな画面を演出している。天に向かって大きく開いたV字構図が効果的だ。本作に描かれる天女は武山が晩年に好んだ図像で、成田山新勝寺奥殿の襖絵などに同構図の天女が描かれている。

秋野不矩《ガンガー(ガンジス河)》

聖なる河の黄土色の濁流

ガンジス河は聖なる河として、インドで信仰の対象になっているが、雨季になると対岸が見えなくなるほど水かさを増す。画面はすべて、黄土色のガンジス河に覆われている。漂う白い雲と、銀色の雨を降らせる黒雲、川面に映る雲の影。インドの自然の壮大さが余すところなく表現されている。画面の右下に目を向ければ、飛び跳ねる小さなイルカが描かれており、生命への愛しさが募る作品となっている。

東山魁夷《秋富士》

金泥で描かれた夕映えの空

前景に描かれた背の高いススキを透かして、中景の山並みと遠景の富士山を望む。秋の夕方の空の輝きを金泥で表現しており、富士山は逆光の中そびえ立っているように見える。夕映えを受け、赤味を含んだ色に染まるススキ野原と、金泥の空の柔らかで暖かな色の呼応も美しい。風景を良く描いた魁夷だが、富士山を描いた作品は珍しく、貴重な一品である。

小林清親《今戸有明楼之景》

うごめくような夜空

今戸の料亭・有明楼の建物。絃歌(げんか)に酔いしれる人々の姿も見える。外は静かな夜の情景であるが、空の表現は大胆で、うごめくような夜空を、ボカシの技法を駆使し描き出している。建物内の灯りとの対比が見どころで、光と闇の情趣を抒情(じょじょう)ゆたかに描く。

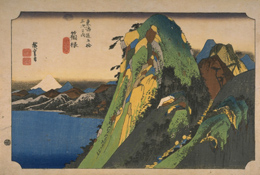

歌川広重《東海道五拾三次(保永堂版)箱根 湖水図》

大胆な構図と穏やかな湖水の青

緑・黄・青・茶など色とりどりの塊をモザイク上に重ねた山肌を見せる山。その間を縫うように大名行列が通る。一方、芦ノ湖の湖水は穏やかな青で表現され、全体の構成を落ち着いたものにしている。また、遠く望む富士山の白い姿も印象的である。

今村紫紅《宇津の山路》

明るくすがすがしい木々の緑

『伊勢物語』「蔦の細道」に取材した作品。緑の深い宇津の山を、白い直衣を着た主人公が一人行く。斜め上には旅の僧侶が向かい合う形で配されており、二人が偶然出会う場面を描いた作品。『伊勢物語』のテキストでは、蔦が生い茂った暗く細い道、という舞台設定だが、緑青と群青を基調にした明るい色彩は初夏のすがすがしさを感じさせる。古典的な主題を近代的な感覚で再生させた明るさが魅力の作品。

徳岡神泉《雨》

苔むした緑の石、雨に揺れる水面

深緑の石。深緑で塗られた背景。突然降り出した雨の、白い波紋が広がっていることから、この深緑の背景が水面であることがわかる。この絶妙な色彩は、神泉が苦悩の末に得た表現方法だ。静寂を破るその一瞬を捉え、簡潔に描かれた画面には、緊張感が閉じ込められている。画面の中心に置かれた大小の石は、見下ろすような視点で描かれており、安定感のある構図になっている。

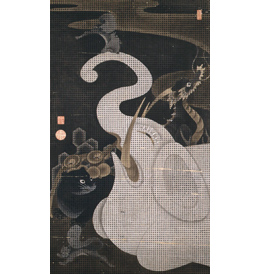

伊藤若冲《白象群獣図》(個人蔵)

モノクロームの魅力

一辺が1cm弱の方眼1万個で埋め尽くされている。使われている色は白、灰、黒、褐色の4色に絞られている。ひとつひとつの方眼を薄い色から濃い色へ塗り重ねていくという、気の遠くなるような作業を繰り返して制作された。描かれる動物は、象、リス、二匹の手長猿、麒麟などで、いずれも《樹花鳥獣図屏風》に登場する動物たちである。若冲の印(貼り込み)を持つ作品として重要である。

平山郁夫《黄河(宵)》(寄託作品)

深い群青が示す、夜のしじま

静かな夜、黄河の水の音だけが響いている。川面には月光がきらめき、空と大地は闇の色に染まっている。美しい群青の諧調は、母なる黄河の雄大さと、悠久の時の流れを感じさせる。本作は、黄河の中流・寧夏自治区の首都である銀川に近い地に取材して描かれたもので、第71回院展に《黄河(晨)》(広島県立美術館蔵)と対で出品された。

浦上玉堂《抱琴訪隠図》

ピンと張り詰めた緊張感、豊穣なモノクロームの世界

玉堂は江戸後期を代表する文人画家。備中(岡山県)生まれ。50歳で脱藩、各地を遊歴後、京都を本拠に活躍した。本図は自由奔放な筆遣いが冴えた山水画の傑作。墨のトーンと運筆の変化を駆使し、墨一色の画面に、ピンと張り詰めた緊張感をただよわせている。豊穣なモノクロームの世界だ。琴を抱えた高士が隠者を訪ねるという画題は、琴士でもあった自身を重ねているのかも知れない。玉堂70歳頃の作。

モーリス・ド・ヴラマンク《小麦畑と赤い屋根の家》

パトスの世界

コテコテである。この絵の下半分だけを見て、小麦畑と判じることの出来る人は、ほとんどいないのではあるまいか。チューブからひねり出した絵具、大胆にうねる空の筆跡、叩きつけるように描かれた緑の木々、全てが相まって、まさに獣のような力強さが画面から噴き上がっている。大地の力、色彩の力、そしてそれらをわしづかみにする画家の胆力があって成り立つ、ヴラマンク世界の真骨頂。

歌川広重《東海道五拾三次(保永堂版) 蒲原 夜之雪》

しんしんと降り積もる夜の雪

雪の夜の静寂を抒情ゆたかに描く。自然がかもしだす独特の風情と、そこを行きかう旅人の心情が見事に融和。広重の想像が生み出したシリーズ中の傑作。初摺りは画面上部の一文字ボカシであったが、後にボカシを変更し夜の風情を出すことに成功した。