館長室だより-ただしトキドキ行方不明

29. 日本の美術

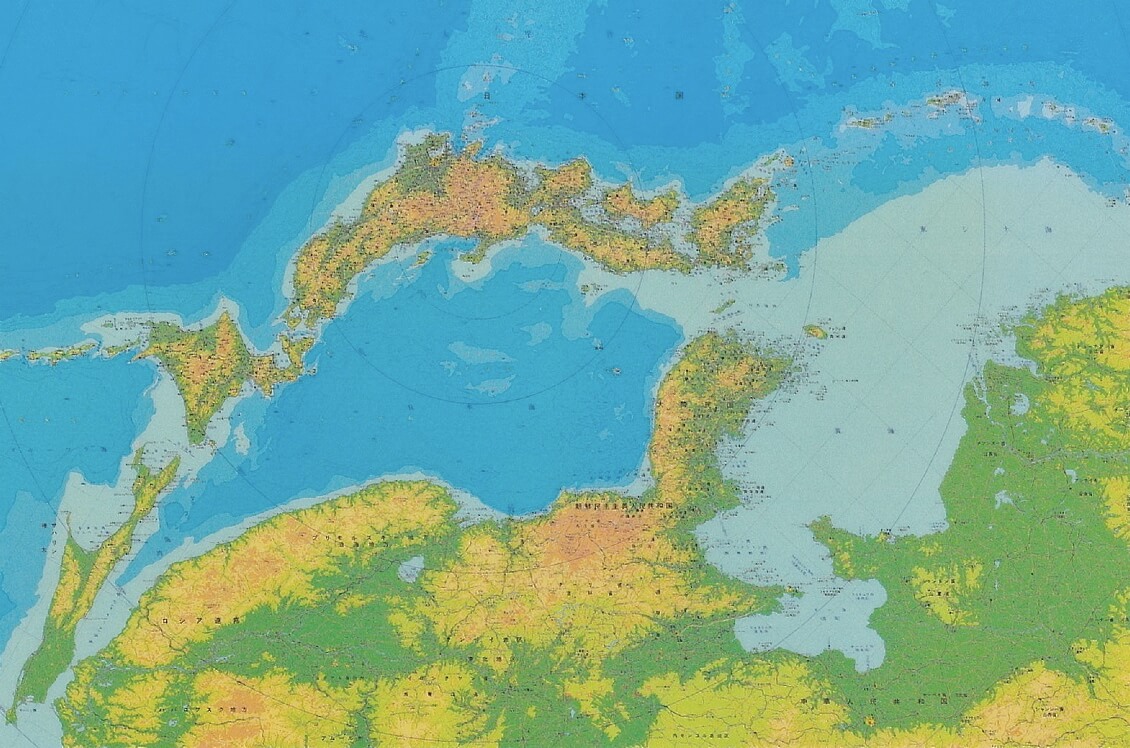

<逆さ日本地図>

3月末まで、神奈川大学国際日本学部特任教授、兼、日本常民文化研究所(略称=常民研)所員だった。これで「卒業」のつもりだったが、学生といっしょに展覧会をつくる授業を担当してほしいと乞われ、あと1年、喜んで引き受けた。神奈川大学の学生は「神大生」と呼ばれる。神大生が「神大生の部屋」をつくるという企画だけは決まっており、その中身を1年かけて一緒に用意するのだ。つまり、自分たちを展示する。

実は、もうひとつ「日本の美術」という授業も担当する。「日本美術」ではなく、真ん中に「の」が入っている。「の」は、英語ならばofなのか、inなのか、byなのか。つまり、日本は場所なのか、人なのか、と問うことで問題はどんどん広がる。それは日本で生まれた美術なのか、日本人が生んだ美術なのか。すると、今度は、日本とはどこか、どこまでが日本か、日本人とは誰か、日本で外国人がつくった美術は「日本の美術」ではないのか、という問題が待っている。日本も日本人も、時代とともに変わってきたのだから。

つまり、「日本の美術」という授業は、展覧会にたとえるなら、「神大生の部屋」同様に、「日本の美術の部屋」をつくるようなもの、このふたつの部屋からレポートを送れば、当分話題に事欠かないということになるだろう。まずは、「日本の美術」開講時に見せた逆さ日本地図をご覧いただこう。ひっくり返しただけで、一瞬にして慣れ親しんだ日本は消え去り、目にしたこともない別の日本が見えてくる。

28. A1

<遠州横須賀の三熊野神社大祭>

R1とくればA1、といっても紙のサイズではなく4月1日の意味で、いま思いついた。新年度を迎えると、やはり改まった気持ちになる。昔は正月もそうだった。もしも、数え年が今も続いているのであれば、J1=元旦には、世の中のすべてが改まった気になっただろう。

昭和30年代の話になってしまうが、そのころは大晦日と元旦の違いはとてつもなく大きく、小学生だった私は大晦日に散髪屋に行くことを急かされたものだ。そんな頭だったら年が越せないと言われ。しかし、誰もが忙しく動き回っていた町は一夜明けると、うそのように静まり返り、どの店も閉じたままだった。そんな正月はもう二度と戻ってこない。

数えから満で年齢を数えるようになり、誕生日が重要な日になった。しかし、それはあくまでも個人的な話、国民全員で改まる改元はその対極にある。とはいえ、改元はそうそうあるものではない。すると、A1=年度初めが一番改まった気持ちになる。幼稚園・小学校・中学・高校・大学とさんざん刷り込まれてきたから。

ということで、ようやくおわかりになっただろうか。すなわち、年度初めにかこつけた本欄再開の弁明である。バックナンバーを見たら、過去に「行方不明の弁明」をなんと6回も繰り返している。これがA1=エープリルフールであってはならないと自らに言い聞かせつつ、さてA1にはどんな風景がふさわしいだろうかと考え、毎年満開の桜の下で繰り広げられる三熊野神社大祭をご覧いただくことにした。

27. R1

<令和を知った日の海岸で>

昔々、神戸に住んでいたころ、駅前に「思いつき」という名の喫茶店があり、そこに座った誰もがじっと「思いつき」の到来を待っている、というようなことを何かに書いた覚えがある。

それにしても、「思いつき」はいったいどこからやって来るのだろうか。天外、店外、目の先30㎝ぐらいの中空、ウエイトレスが運んで来るお盆の上、コーヒーカップの中から、それは人によって異なるに違いない。それから私も歳を重ねて、私の場合はそれがどこからやって来るのか、はっきりとわかるようになったが、今は明かせない。せっかく本欄を再開したというのに、読者が逃げるから。少し地ならしをすれば、それが○○からやって来るとお伝えできるかもしれない。

それはともかく、突然、「R1」が到来したのだ。「強さひきだすR-1乳酸菌EPS」とボディに記された明治プロビオヨーグルトを私もよく飲むが、それではない。あれは「R-1」でハイフン入り、こちらはそれがなく、またの名を「令元」という。すなわち、Rは令和の略称で、始まったころには耳にも目にもしなかったが、近ごろはやたら気になる。たとえば今年は「R6」と書いて「アールロク」と発音する。いわゆる役所用語として、すっかり定着した。

そこで、まだ「令和」が初々しかったころの写真をお見せしよう。2019年4月1日、新元号が発表された日の朝、家の近くの浜辺で撮った(改元は5月1日)。自作自演ではない。行ったらすでに誰かが書いていた。文字は「令和」でも、風景はなんだか「昭和」っぽい。

26. 画家たちは近代の何に誘惑されたのか

<「近代の誘惑」展の開催、2023春>

日本全国のどこよりも早く「近代」の看板を外した兵庫県立近代美術館とは、ほかならぬ私が最初に学芸員として就職した美術館である。館員全員での旅行が夏の恒例行事だった。ある時、旅館にたどり着くと、玄関には「歓迎 近大美術館様」と記された札が下がっていた。関西では、「キンダイ」といえば「近大」、すなわち近畿大学附属美術館と勘違いされたのだ。それほど「近代美術」は耳に馴染んでいないのだと知り、さっそく拙著『美術という見世物』のあとがきに、「近代麻雀」や「近代消防」も引っ張り出してそのことを書いた。

さて、春に当館で開催した特別展「近代の誘惑-日本画の実践」でも、「近代」の文字が看板にデカデカと記された。全58点の展示物のうち、最古の絵は1853年、最新の絵は1979年、およそ120年の間に生まれてきたものだ。それらは鎌倉近代美術館の看板に掲げた「モダンアート」とは違うかもしれないが、当時の日本の画家が目指した先に「モダンアート」も間違いなくあっただろう。

特別展会期中に必ず一度は開く館長美術講座で、「画家たちは何に誘惑されたのか」と題して話した。展覧会タイトルは担当する学芸員が決める。それはいわば館長に突きつけられた「お題」であり、「謎」である。「近代の誘惑」は難問だった。近代が誘惑したのか、それとも近代に誘惑されたのか、そもそも誰が誰をどこへ誘惑したのか。画家たちを、それとも日本人を。

最古の絵は塩川文麟「琵琶湖八勝図」、最新の絵は秋野不矩「ガンガー(ガンジス河)」である。前者は掛物、床の間に掛けて眺められ、後者は額装、幅3メートル近くあるからよほど頑丈な壁でなければ掛けることさえできない。それは美術館で眺められることを求めるだろう。美術館こそ、誘惑された画家たちが連れて来られた先のひとつである。

25. 美術館に美術館を見にゆく(鎌倉近代美術館の巻)

<鎌倉近代美術館の正門>

「美術館に美術館の看板を見にゆく」と言い換えた方がよいかもしれない。鎌倉近代美術館は通称、あるいは愛称であり(とはいえ1951年秋の開館以来4半世紀にわたって展覧会ポスターでは「鎌倉近代美術館」を名乗り続けた)、正しくは神奈川県立近代美術館といった。同じ神奈川県の葉山町に新館を建設した時に、鎌倉鶴岡八幡宮境内のこちらは鎌倉館と称して、葉山館と区別した。それが2016年に閉館し、正門に掲げていた看板を下ろした。

1951年の開館といえば、前回話題にした国立近代美術館よりも1年早く、日本で最初の「近代美術館」だった。それを宣言したその当時の熱い思いが看板に凝縮していた。この美術館が見せてくれる「近代美術」とは、MODERN ARTであり、ART MODERNEであり、MODERNEN KUNSTだった。

同じ年にサンフランシスコ講和条約が締結され、日本の念願だった国際社会への復帰が約束された。美術の世界もこの流れの中にあった。それは敗戦までの美術が過度に日本中心主義(国粋主義とも)に陥ったことへの反省によるものでもあったが、目を向けた先は英・仏・独3カ国語表記に示される欧米世界の美術だった。とはいえ、「モダンアート」には国境を越えるという期待もあったはずだ。

神奈川県の背中を追うように、北海道、秋田県、茨城県、群馬県、埼玉県、富山県、滋賀県、和歌山県、兵庫県、徳島県が1970年代から80年代にかけて近代美術館を建設した。ところが、21世紀を迎えると、「近代」の看板を外す館が現れた。1970年開館の兵庫県立近代美術館は2002年に兵庫県立美術館となり、1977年開館の北海道立近代美術館はまさしく今それを検討しているという。「近代美術」はかつての輝きを失いつつあるということだろうか。

24. 美術館に美術館を見にゆく(東京国立近代美術館の巻)

<宇和島駅になった東京国立近代美術館>

東京国立近代美術館が「宇和島駅」に変わっていた。ネオン看板を立てた張本人大竹伸朗の展覧会が閉幕した今はもう外されただろうが、館名は相変わらず建物にべったりと張り付いているはず。私は昔からこれが気に入らなかった。何も看板まで出すことはないと。建築家谷口吉郎は本当にこれを望んだのだろうか。同じ谷口の設計になる東京国立博物館東洋館は、「東洋館」という看板をデカデカと出していない。建物はそれでよいのに。

ひょっとすると、建物を建てて日本国にプレゼントした石橋正二郎が望んだかもしれない。玄関の壁に銘記されているとおり、石橋の申し出がなければ、この美術館は実現しなかった。石橋から出された条件は、新しい美術館は竹橋でなければならないというものだった。その竹橋を渡った人に向かって、館名は示されている。

国立近代美術館は、1952年に国立近代美術館の名前で京橋に誕生した。日活本社ビルの転用だったから、小さくて、美術館向きの建物ではなかった。それを建築家前川国男がリノベーションした。開館間もないころの皇后・皇太子の行啓を報じるニュース映画が残っており、それで内部の様子がよくわかる。

京橋から竹橋への移転にはそれなりの意義があった。京橋は東海道に架かる橋に過ぎなかったが(今は橋の親柱しか残っていない)、後者は城門とセットで竹橋御門と呼ばれた(橋の袂に当時の石垣が残る)。そこから先は江戸城の北の丸になる。端的にいえばお濠端の美術館である。江戸城に入ることを許された山王祭・神田祭の行列を、徳川将軍は上覧所を設けてここで見物した。世が世なら、下々の者には足を運べない場所への美術館の進出だった。それが1969年であったことの意味については、いつか改めてお話したい。

バックナンバー

クリックすると過去のコラムをお読みいただけます。

<十和田市現代美術館のサテライト>

さて、ようやく美術館の話になる。「美術館に美術館を見にゆく」という見出しを掲げて『週刊文春』2023年2月2日号のコラム「その他の世界」第44回に十和田市現代美術館を取り上げた時には、ロン・ミュエックの「スタンディング・ウーマン」を写真で紹介した。というよりも、立ったまま訪問者を迎えるおばさんの部屋を紹介した。こんなふうに。

「私は静岡県立美術館の友の会のメンバーと訪れたのだが、部屋に足を踏み入れたとたん、それまで一緒にいた人たちが一瞬にして縮んでしまったので、本当に驚いた。私自身はそんな自覚はなかったが、他人から見たら、私も小さくなっていたはずだ。もちろんそれは錯覚で、私たちは巨人の国に迷い込んだガリバーに過ぎなかった。なにしろ、おばさんの身長は4メートルもある(体重は非公表)」

美術館では展示物を見ることが普通であり、展示物を見ている人まで見て楽しむ体験は少ない。そうした楽しさを味わいながら、つぎからつぎへと部屋をめぐるように、この美術館は作られていた。作品ひとつにひとつの展示室。外から見れば、白い箱を積み重ねたような洗練されたデザインだ。そして、少し離れた場所には、サテライトもある。こちらは一転して、日本のどこにでもありそうな建物、1階はスナック、2階はアパートだった。その一室を展示室に変えた。この写真をじっと見ていると風景が変容し、十和田の町に美術館が染み付いたように見える。

<ロンドン動物園のペンギンプール>

「動物園遺産 zoo heritage」という言葉を出したものの、日本ではほとんど使われていないから説明が必要だろうと思い、またまた寄り道することにした。タイトルは、むしろ「館長室だより、ただしほとんど寄り道」が良いかもしれない。

この問題に初めて気づいたのは台湾の新竹動物園だった。日本統治期の1936年に開園したこの動物園には、当時のゾウをあしらった正門やいくつかの飼育舎が今なお使われていた。老朽化は避けられないが、それにもかかわらず、「動物園文化資産 Cultural Resources of Hsinchu Zoo」という表示がなされ、歴史的価値が与えられていることに驚いた。それからまた、ロンドン動物園では「zoo heritage」という表示を目にした。世界最古の動物園だから古いものがあって当然かもしれないが、そこで保存されようとしているものは、むしろモダニズム建築だった。

ロシア人建築家バーソルド・リュベトキン Berthold Lubetkin(1901-90)の設計になるペンギンプール(1934年)は英国建築史に残る建築のようだ。ただし、これまた人間にとっての価値であり、ペンギンにはどうでもいい話、というよりも、そもそも暮らしやすかったかどうか疑問だ。時代は変わり、といってもペンギンの時代になったわけではないが、ペンギンの福祉を考える人間が増えて、今では緑に囲まれたもっと広々とした池に引っ越している。

<旭山動物園のサル山>

ここまで「弁明」がシリーズ化してしまうと、取るべき道は三つしかない。第1に、「ノック無用-館長室だより、ただしトキドキ行方不明」というタイトルを「館長室だより、ただしほとんど弁明」に変更、第2に新たな弁明を積極的に展開し「詭弁」にまで高める、第3に二度と言い訳はしない。どう考えても、第3の道を行くべきだろうと、最後は「行方不明の弁明(最終回)」というタイトルで、あれこれ話題を考えていたのだが、1月から2月にかけて、上田、大分、福岡、宇佐、東京、金沢、川崎、横須賀、横浜と一筆書きではとても回れない、みなさんから見ればただただ「行方不明」の日々が続いた。

旅先では美術館を訪れることが多いので、今度は「美術館に美術館を見にゆく」をシリーズ化しようと思いついた。すでに本コラム4「美術館を見る」でふれたように、このアイデアの出発点は「動物園に動物園を見に行こう」にある。すなわち、サル山にサルを見にゆくのではなく、山を見にゆくのである。それがどんなに面白いか、この風景を示せば十分だろう。

サルにとってはいかに暮らし辛いか、サルの都合(動物の福祉 animal welfare)を考えず、人間のために作られたサル山がかつては日本のいたるところにあった。猿がよく見えるように、草木が一本も生えていない山! ところが、房総の山(鋸山とも高宕山とも)を模したという上野動物園のサル山はもはや古典作品と化し(1932年の作)、これはこれで歴史的価値(動物園遺産 zoo heritage)を与えられている。

旭山動物園のサル山は、それとはまったく違う発想から生まれた。サル山の内側と外側に同じ遊具が置かれ、サルとヒトが同じように遊んでいる(残念ながら写真には3歳ぐらいのヒトのメスしか写っていないが)。ここには、その両方を同時に見る視点が用意されている。

<皮トンビ>

有度山と書いて、「うどやま」とも「うどさん」ともいう。標高307メートル、広がりが把握できていないが、ほかならぬ静岡県立美術館がある山だから、私はこんな近所でも行方不明になっていたのだ。

美術館の裏山にも展示したいという鴻池朋子さんの発言からすべては始まった。「歓迎 鴻池朋子さん御一行」(『アマリリス』147号)にも書いたとおり、昨年開催した「兵馬俑」展や「絶景を描く−江戸時代の風景表現」展と異なり、今度の展覧会は生きた人を相手にする。美術館から展覧会の開催を呼びかけた以上、当人の希望にはできる限り応える。技術的に、物理的に、倫理的に展示不可能な場合を除いて。そう考え、館内の担当者をはじめとする関係者にもそう伝えた。つまり、美術館と作者はがっぷり四つに組まなければならない。いわゆる巡回展との違いがここにある。両者が展覧会をつくり上げるのだ。

鴻池さんはそれにふさわしいパワフルな人だった。人を巻き込む力は尋常ではない。そして、誰もが楽しみながら巻き込まれて行ったようにも思う。それにしても、なぜ裏山?「さてそこはいったい誰の土地なのか」を明らかにするところから、<皮トンビ>展示のプロジェクトが始まったことは、「鴻池朋子展後日談と糞尿譚」(『アマリリス』148号)にも書いたとおりだ。

裏山に目が開かれることで、見慣れた前庭、すなわち彫刻が常時展示されている彫刻プロムナード(1986年の開館と同時に開設)が新たな風景に見えてきた。美術館をはさんだ表と裏に置かれたもの(いずれも美術家の手になるもの)は同じか、それとも違うか。そこに設置するという行為(美術館を開こうとする意思)は同じか、それとも違うか。その結果、生じたものは同じか、それとも違うか。少なくとも、明白な違いは、展覧会閉幕とともに<皮トンビ>は飛び去り、姿を消してしまうことだ。

*『アマリリス』バックナンバーは当館ウェブサイトで閲覧できます。

https://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/outline/publication/amaryllis/

<神奈川大学発祥の地像>

週に二日、神奈川大学の教壇に立つ。一日は横浜キャンパス(東横線白楽駅から昭和の香り漂う六角橋商店街を抜けて行く)、あと一日はみなとみらいキャンパス(横浜駅もしくは桜木町駅から徒歩10分)。横浜キャンパスには日本常民文化研究所があり、その所員でもあるため、そこで過ごすことが多い。渋沢敬三が「アチック・ミューゼアム」として1921年に立ち上げた民俗学の拠点は、42年に日本常民文化研究所に改称(略して常民研)、82年から神奈川大学が運営することになった。常民研については追々話題にするとして(今春に博物館を開設予定)、ここでは、週二日の私の行方は不明ではなく明白だ、とだけ弁明しておきたい。

みなとみらい(1989年に誕生)に限らず、ひらがな地名は好きではない。もともとは三菱重工業の造船所だった。ドックが三つあったが、ふたつが保存され、そのうちのひとつは水を張り、帆船日本丸を浮かべている(日本丸メモリアルパーク)。あとひとつは、水を抜き、近代化遺産として残され、イベントにも使われる(ドックヤードガーデン)。再開発の名称は「みなとみらい21」、その先兵が1989年開館の横浜美術館だったように思う。

2021年の春、ここに神奈川大学は21階建ての校舎を一棟建て(横浜美術館のすぐそば)、みなとみらいキャンパスと名づけた。キャンパスという言葉から連想する空間の広がりはなく、そこで過ごす時には垂直方向の移動をひたすら繰り返す。

神奈川大学は1928年に横浜学院(のちに横浜専門学校)として誕生した。創立者は愛媛県内子町出身の米田吉盛、戦中も戦後も国会議員を務めた。発祥の地は大学ではなく公園になっており、そこになぜか全裸の青年が片手を挙げて立っている。その手を下ろして前を隠せ、と突っ込む公園利用者はいない。なぜなら、それは今のところ芸術作品にしか見えず、それなら神聖不可侵だから。

<上野駅前、2020年>

エリザベス女王が96歳で大往生という報に接し、急遽ロンドンに飛んで、国葬に参列した。魂だけだから、瞬時に移動できる。これはよくやる。2年前の冬、当館での「ムーミン展」開幕を前に、フィンランドで新年を迎えたと静岡新聞に書いたところ(「ムーミンの生まれた国」2021年1月14日)、コロナ禍でよくそんな旅ができたと驚かれ、感心され、後に引けなくなった。

初めて女王にお目にかかったのは、今から11年前、在位60年を記念してイギリス中が沸きたっていた。場所はテムズ川のほとり、ウエスト・ミンスター寺院、いや正確に記すならば寺院に隣接した特設の売店で、女王はトートバッグにプリントされ、壁に吊るされていた。即位のころの(すなわち26歳の)若くて美しい顔だった。すぐに日本に連れて帰ろうと決めた。

とにかく実用本位の頑丈なバッグだったから、東京大学本郷キャンパスで教鞭を執っていたころは、重い本を入れて教室から教室を移動した。そんなわけでお世話になりっぱなし、私からのご恩返しは、たまに洗濯して差し上げるぐらいだった。

翻って、日本の皇室に目を向けると、皇室カレンダーはあっても、トートバッグはない。美智子上皇后のそれがあれば、迷わず連れ帰る。英国王室のイメージ戦略は、たとえば「KING & QUEEN」展(上野の森美術館、2020-21年)に一目瞭然だった。女王は自らの肖像画をアンディ・ウォーホルに好きなようにつくらせ、クリス・レヴァインには目を閉じた姿で撮らせ、そして驚くべきことに赤裸々な裸体画で知られるルシアン・フロイドに描かせた(さすがにヌードではなかったが、画家の前にモデルとして座った)。そのしたたかさを、日本の皇室はもう少し見倣ってもよいかもしれない。

<金刀比羅宮絵馬堂跡地>

金刀比羅宮と書くのは明治政府による神仏分離以降の話で、それ以前は金毘羅大権現、通称こんぴらさん、その名はクンピーラ(ガンジス川のワニを神格化した水神)に由来するという。山号は象頭山、なるほどゾウのシルエットに見える。

神仏分離によって激しい廃仏毀釈が起こった霊場は、仏教の痕跡を徹底的に消し去り、そのことを今なお語ろうとしないところが多い(たとえば鎌倉の鶴岡八幡宮)。金刀比羅宮もまさにそうで、参道途中の金堂(1837年建立)は本尊薬師如来と十二神将を追い出して旭社となったが、以前にはあったその説明が今度行ったら見当たらなかった。

さて、本コラム7「壁のない美術館」でも書いたとおり、絵馬堂への私の関心は金刀比羅宮に始まった。参道を上るにつれ、まず生きた馬が現れ(二頭の神馬、月琴号とルーチェ号)、さらに行くと木馬がいて(木馬舎、高松藩主松平頼重の奉納、1650年)、石段を上り詰めたところに銅馬がいる(やはり江戸時代の奉納)。そして、その脇の絵馬堂には、たくさんの絵馬が奉納されていた。太平洋横断で名高い堀江謙一のソーラーボート(実物)まであった。航海安全を祈願した絵馬は、進水した船の絵や写真が多く、馬の絵はほとんどない。しかし、参道途中の神馬も含めて、いずれもが「絵馬」にほかならない。

「絵馬」とは何かを教えてくれた場所だったのに、絵馬堂は忽然と姿を消していた。本当のことを言えば、その衝撃が私を行方不明にしてしまった。なにしろ、「ぜんぶ馬の話」をするつもりだったのだから。

<旧香川県立体育館がまだある>

高松には、建築家丹下健三が設計した建物がふたつあり、それぞれの運命は明暗見事に分かれたようだ。すなわち、香川県庁舎(1958年)は保存が決まり、重要文化財に指定され、一歩中に入れば、猪熊弦一郎の陶板壁画「和敬清寂」が出迎えてくれる。ホールには、建物の模型や建設時の写真を展示したコーナーも用意されている。片や、旧県立体育館(1964年)は、陸に打ち上げられた難破船のように、というよりもまるでノアの方舟のようにある(見たことはないのだが)。あたかも朽ち果てる一方で、もちろん乗り込むことはできない。

丹下は大阪生まれだが、父の出身地である四国今治で育った。旧制広島高校に学んでいた時にル・コルビジュエを知り、建築家を志したという。丹下と高松をつないだのは猪熊だった。丸亀駅前に猪熊源一郎現代美術館があるように、猪熊は丸亀の出身、その同級生に香川県知事金子正則がいた。

戦後復興の産物という観点から、地方自治体の庁舎はそれぞれに見応えがある。現代のように経済効率優先、機能優先ではなく(その結果天井が低くなる)、地方自治のあるべき姿を表現しようという意思が伝わってくる。それらと戦前に建てられた役所建築(たとえば静岡県庁舎や静岡市役所の旧館)を比べると、装飾に厳しさを求めるか求めないかの違いがあるだろう。ところが、時代とともに行政サービスが増大、庁舎はそれに対応し切れず、機能不全に陥りがちだ。ゆえに、戦後の庁舎の多くが建て替えを迫られ、存続の危機に瀕している。ちなみに、静岡でも、丹下は清水市庁舎(1954年)と静岡市体育館(のち駿府会館、1957年)を手掛けたが、いずれも現存しない。

旧香川県立体育館の前に立つと、その存在に圧倒される。同時に、町並みとは無関係な孤立した風景に戸惑い、茫然と立ち尽くしてしまった。大胆なこの建物に町並みを合わせるという選択肢はあったのだろうか。それとも、丹下健三の「作品」という評価を与えてこのまま保存すべきなのだろうか。

そんなことを考えているから、琴平電鉄には乗り遅れ、行方不明はつづく。

<玉藻廟があったころ>

昨年の夏、兵馬俑坑へ迷い込んだっきり行方不明になったのには、こんな事情がありました。

将軍俑や武士俑を紹介したのだから、つぎは馬俑を語ろうと思い、馬なら任せてくれ、なにしろ午年だし、子どものころは今よりも馬面で、テレビの人気番組「てなもんや三度笠」の主人公あんかけの時次郎こと藤田まことに似ているといわれ、近年では教え子が競馬発祥の地横浜根岸の「馬の博物館」に学芸員として就職したと聞かされた時に、心底羨ましい、オレと代わってくれと思ったほどだから、これを機会にしばらくは馬の話ばかりしようと決意し(木下順二『ぜんぶ馬の話』文春文庫が頭をよぎり)、それなら中国の西安から四国の琴平に抜けようと(地下世界でつながっていそう)、こんぴら参りを企てたのだった(その理由はあとで)。

高松市美術館では「みる誕生 鴻池朋子展」を開催中、会場で、鴻池さんにもわずか10分ほどの立ち話でしたがお会いすることができました。高松から琴平までは琴平電鉄(いわゆる「ことでん」)に揺られて一時間、せっかくなので、乗車前に高松市内をぶらついた。

玉藻城とも呼ばれた高松城はお濠と瀬戸内海がつながる珍しい海城です。明治15年(1882)にひとりのイギリス人貴族によって撮られた天守の写真が(写真家は横浜で雇われた臼井秀三郎)、廃城から10年余りのちの荒廃ぶりを鮮やかに伝えています(小山謄『ケンブリッジ大学秘蔵明治古写真−マーケーザ号の日本旅行』平凡社、2005年)。私が初めて訪れた時には、天守の代わりに、初代藩主松平頼重を祀った玉藻廟(1920年創建)が建っていましたが、今はそれも取り壊され、天守再建運動が進められています。そのための第一歩として、天守台の石垣の積み直しが数年かけて行われたものの、肝心の建物はなかなか姿を現しません。城内では、「電磁要塞タマモジョー」なるキャラクターが熱く再建を訴えていました。

<鎧甲武士俑>

説明されてもまだよくわからないのは、孔子の俑批判です。それを伝える『孟子』によれば、「孔子は「はじめて俑を作り出した者こそは、天罰で子孫が絶えるだろう」と申しましたが、それはあまりにも人間に似たものを作って、これを副葬品として埋めたからであります」(『孟子』梁恵王章句上、宇野精一訳、講談社学術文庫)。

孔子は、人間にそっくりの俑を副葬すれば、やがて殉葬をもたらすからいけないと主張したのです。しかし、孔子は「象人=人に象(かたどる)」と語ったのであり、「あまりにも」は訳し過ぎ(宇野先生)、「そっくり」も言い過ぎ(これは私)のような気がします。人の姿に似せたものをつくれば、それだけである力を持ってしまうことは、会場のはじめの展示ケースに並んでいた「玉人」を見てもわかります。男女の区別あり、何らかの祭祀に用いられたようです。

私は人形(ひとがた)を人に代わるもの=形代(かたしろ)ととらえてきましたから、殉葬の代わりに俑が生まれたとばかり思っていました。孔子(前552/551~前479)は始皇帝よりもおよそ300年前の人、そのころは秦でも殉葬が行われており、戦国時代に入った前384年には殉葬の制度が廃止されました。始皇帝も殉葬をさせず、したがって、兵馬俑は殉葬の代わりを果たしていたことになります。陵墓近くからは文官俑も見つかっています。

ちなみに、殉葬とは墓主の死に合わせて殺され、埋葬されること、陪葬とは一族や臣下が死んだあとで、墓主のそばに埋葬されることです。

<跪射武士俑の靴底>

始皇帝がつくらせた兵馬俑は等身大で体格がよいだけに、立派な服を着ています。もちろん戦士ですから、その上に鎧も身につけています。頭の先から見てゆくと、帽子や髪飾り、首に巻いたマフラーやスカーフと呼びたくなるもの、長い上着、ベルト、ゆったりとしたズボン、そして靴などが、ひとりひとり違っています。加えて、髪型がさまざまです。豊かな長髪を丹念に結った者もいます。

幸いにも、ひとりの戦士は弩(いしゆみ)を構えて跪いているため、履いている靴の底がよく見えます。滑り止めが丁寧に表現されており(土踏まずの部分はそれなりに粗く)、まるで現代のスニーカーを見るようです。

私が美術館の館長ではなくショップの店長であったなら、ノースフェイスやナイキと組んで、防寒服やスニーカーを開発し店頭に並べたところですが、本物の兵馬俑に対面するまで、そんなアイデアは微塵も湧いてきませんでした。

代わりに私がショップで買ったものは、兵馬俑のイラストが入ったTシャツでした。将来、Tシャツを着た兵馬俑が見つかる可能性は皆無。それなら、死んだ私が兵馬俑Tシャツを着て棺に入り、徹底的な防腐処置を施し、地下深く埋葬されたあと、未来の発掘隊が訪れるのを待つしかないですね。

<戦国秦の騎馬俑>

「兵馬俑と古代中国」展会場で最初に出迎えてくれる兵馬俑は、高さが20cmほどの可愛らしい騎馬像です。戦国時代(前403~前221年)の秦の小さな墓から見つかったそうですから、始皇帝(皇帝としての在位期間は前221~210年)以前のものです。頭にすっぽりとかぶったフードが印象的で、襟や袖口もぶ厚い縁取りがあり、防寒服を着込んでいる感じです。馬に乗るのですから、もちろんズボンを履いており、服は咸陽(秦の都)のアウトドアスポーツショップで買ってきたと言われても、一瞬信じてしまいそうです。

それから始皇帝自慢の兵馬俑を堪能したあと、会場の後半に至ると、前漢(前202~後8年)の兵馬俑が再び小さくなってしまうことに驚かされます。楯を手にした歩兵俑は50cm、騎馬俑は60cm程度しかありません。等身大の兵馬俑は、秦とともに忽然と姿を消してしまいました。始皇帝を守るために出現した彼らは空前絶後、まったく特異な存在だったのですね。

なぜ、紀元前210年代(今から2230年前)にだけ、等身大の人間像がつくられたのか。ひとつの理由として、ギリシャ彫刻の影響が遠く及んだことが推定されています。ギリシャとオリエントの文化が融合したいわゆるヘレニズムの時代でした。そのきっかけはアレクサンドロス大王の東方遠征(前330年ごろ)です。東征はインダス川にまで及び、のちにガンダーラ地方にギリシャ彫刻を思わせる仏像が誕生したことはよく知られています。兵馬俑には、中央アジア人(中国から見れば西域人)を思わせる容貌の持ち主もあるようです。ちなみに、アレクサンドロス大王は、秦の始皇帝のちょうど100年前の人でした。

<将軍俑>

「兵馬俑と古代中国」展を開催中です。始皇帝という言葉にとらわれて、皇帝になる前に「秦王」の在位期間が26年も(13歳から39歳まで)あったことを、私は知りませんでした。それどころか、それまでに秦という国が五百年余りも続いていたなんて考えたこともありませんでした。秦の首長は、はじめ公、ついで王、最後に皇帝を名乗ったのですね。

美術館の展示室で、兵馬俑とまじまじと向かい合いました。等身大と聞いてはいましたが、ひとまわり大きい感じです。その迫力に圧倒されました。ひとりひとり容貌が異なります。伊豆河津の平安仏、英国リバプール郊外のゴームリーの彫刻Another place、中国西安郊外の兵馬俑と、いずれも「人が作り出した人の姿」という観点から眺めてみたくて、「人形(ひとがた)」をキーワードに、館長美術講座(7月10日開催)で話をしました。

うまい具合に、ゴームリーが兵馬俑を語った本が近年翻訳されており(『彫刻の歴史 Shaping the World 』東京書籍 )、英国の美術評論家ゲイフォードに向かってこんなことを語っています。「僕が兵馬俑を美しいと思う理由の一端は、テラコッタ製の戦士たちがそれを産んだ土のなかに残されていたことだ。その土地の粘土を型取りしてかたちづくられ、そして焼成された」(石崎尚・林卓行訳)。いかにもゴームリーらしく、彫刻を切り離すのではなく、それが生まれた土地、それがあるべき土地に注目しています。

総勢8000体とされる兵馬俑は、始皇帝陵から東へおよそ1.5km離れた場所の地中に、東に向かって埋められていました。その先の函谷関を通って現れる未来の敵から始皇帝の墓を、言い換えれば遺体を守る軍団でした。初めから地下にあり、地上の誰かに見せるものではありません。始皇帝もまた死後のための広大な宮殿を地下に建設したからです。まさしくAnother placeです。こちらは今も発掘されていません。

それを日本の静岡にまで運び、美術館の展示室で眺めている私たちは、いかにも地上の人間ですね。

<Another place>

10年ほど前、念願かなって、英国リバプール郊外のクロスビー海岸にアントニー・ゴームリーAntony Gormley の Another placeを見に行った。彫刻家自身の身体から象った銅像ならぬ鉄像がなんと100体、3キロメートルにわたって立っている。地元議会の承認を得て、1997年に永久設置された。これこそあとは野となれ山、ならぬ海となれである。

満潮時にはもちろん水に浸かる。いろいろなものが張り付く。海藻はからまり、フジツボはすくすく育つ。いや、英国だから「富士壺」はあり得ない。何よりも錆びる一方だ。加えて人間がやって来てはさまざまな世話を焼く。帽子を被せたり、バッグを持たせたり、落書きを(とりわけ股間に)したりと。そんな百変化を紹介した写真集まで出ている。

海岸を訪れる誰もが、芸術と楽しく戯れているという感じがする。難しい顔でじっと見つめたりしない。やっぱり、それは美術館の展示室という空間が強いるものかもしれないなと思った。とはいえ、100体の鉄像が風景に溶け込んでいるわけではない。むしろ溶け込もうとはせず、人間の手が作り出したものであることをどこまでも主張し、自然と対峙している。

この鉄像たちはいつ彫刻作品であることをやめるのだろうと、これまた気になって仕方がない。風化することは必ずしも劣化ではない。むしろ力が加わり、強化されているような気さえする。雨曝しの魅力を存分に味わった。

<2020年に上原美術館に展示された平安仏>

絵馬が絵馬でなくなるのは、それがお堂から外される時だとすれば、仏像はいつ仏像であることをやめるのだろう。という問いを突きつけてくれたのは、伊豆の河津平安の仏像展示館に並ぶ平安仏だった。いや、そこには神像も混じる。その多くは朽ち果て、目鼻を欠いた姿で立っている。それでも仏であることを疑う余地はない。

少なくとも、答えはふたつある。ひとつは、その前で人が手を合わせなくなった時、あとひとつは仏像展示館から追い出された時。仏像はそれぞれがふたつの異なるステージに立っているわけだが、展示館、すなわち博物館や美術館に置かれた仏像の立場は微妙としかいいようがない。仏像からすれば、拝まれているのか、それとも鑑賞されているのか。

河津では、失礼な言い方だが、彫刻としての鑑賞に耐えない分、いっそう拝みたくなった。仏たちは木に戻る一歩手前にいるようだし、逆に、木からその姿を現したかのようでもある。仏の出現に立ち合っているかのようだった。

この地には、那蘭陀寺(ならんだじ)という大きな寺があった。室町時代(15世紀前半)に山崩れが起こり、仏像はお堂もろとも地中に埋もれた。掘り出されたのは江戸時代に入ってからだという。

なぜこんなところに平安仏があるのかという疑問には、「伊豆の生仏(いきぼとけ)」と私が密かに呼んでいる上原美術館の田島整学芸員が(飲み屋の座敷に座った姿は薬師如来坐像にしか見えなかった)、平安時代の伊豆諸島の火山活動(9世紀後半に活発化)とそれを恐れた朝廷の対応策としての造像の関係を探っている。

海に突き出した半島だからこそ、都の文化は伝わりやすいということもある。それに伊豆は古くから流刑の地だった。辺境であることは、逆にここまでが都の文化圏だったことを示しているだろう。

<長谷寺本堂に掛かる絵馬>

絵馬が神仏に捧げられたら「あとは野となれ山となれ」だと書いたあとで、気になって調べたところ、この言い回しは近松門左衛門の『冥途の飛脚』に由来するらしい。「山」ではなく「大和」だった。「あとは野となれ大和路へ」と、飛脚問屋の亀屋忠兵衛は遊女梅川と連れ立って大坂を出奔、大和国新口村の生家を目指したものの追っ手に捕まり、すぐに連れ戻される。

その新口村(現在の樫原市新口町)から伊勢本街道を少し行った先に長谷寺がある。西国三十三所観音巡礼の八番札所である。最後の三十三番札所谷汲山華厳寺についてもいずれ語りたい。

門前の温泉宿に泊まり、早朝の勤行に参加できると聞いて足を運んだ。僧侶といっしょに大観音(像高10メートルを超える)に般若心経や観音経を上げると、つぎはくるりと向きを変えて、前方の山々に向かって神仏の名前を唱える。京都の清水寺のように舞台が張り出している。

私が座った本堂外陣(礼堂)は吹き曝しで、冬はさぞかし寒いだろうと思った。本堂は内陣を含めて、2004年に国宝に指定された。見上げるとたくさんの絵馬が掛かっている。内側にも外側にも。雨曝しを許容する絵馬は、最後にはそこに描かれていたものが何も見えなくなる。それでも絵馬であることはやめない。

描かれたものを愛でるのではない。絵馬が消えてなおそこにあり続けていることに心を動かされてきた。金刀比羅宮でも伊香保神社でもそうだった。描かれたものを見に行く美術館とは別世界、むしろ百物館の領域である(第3回参照)。美術館館長がそんなことを口にしていいのかな。だから「トキドキ行方不明」になる。

<太宰府天満宮の絵馬堂>

絵馬堂は、美術館出現以前からすでにあった美術館である。という説明は矛盾だが、美術館を「不特定多数のひとびとに開かれた美術鑑賞の場」だと定義するならば、絵馬堂はそうした性格を間違いなく有していた。奉納されて評判になった絵馬を見に行く場所でもあったからだ。

ところが、絵馬堂には壁がない。絵馬は雨曝しでも一向に平気なのである。第5回で「美術館は壁である」と書いたばかり、どう折り合いをつけるべきか。

長年、全国の絵馬堂を訪ね歩いた私の結論は次のとおり。絵馬は神仏に捧げられたものであり、奉納という行為、その瞬間こそが大切なのだから、あとは野となれ山となれ、人間に見せることは二の次である。他方、美術館はどこまでも人間優先、人間同士交流の場である。特別な才能に恵まれた人間の生み出したものを、これまた人間が見る。ゆえに、両者をつなぐ美術作品を劣化させてはいけないのである。さしあたって、神仏はお呼びでない。

こんなことを考えるきっかけは、讃岐のこんぴらさん(金刀比羅宮)の絵馬堂だった。そこにはほとんど何も見えなくなった絵馬が堂々と掛かっていた。とはいえ、絵馬堂を残している社寺は少ない。その中にあって、屈指の絵馬堂が太宰府天満宮にある。現代美術が奉納され、アートプロジェクトが展開されるなど、今なお現役だからだ。

<大展示室の会場>

何年か経ってから、この写真の光景を見たら、誰も開催中の展覧会場だとは思わないでしょうね。しかし、写っている人影はれっきとした観覧者です。すでにお疲れのようですが、この壁と床の隙間まで、しっかり「鑑賞」してくださっただろうか。

なぜそこに隙間があるのか。壁を天井から吊っているから。なぜ吊っているのか。壁を動かすため。なぜ壁を動かすのか。展覧会ごとに展示室の仕切りを変えるため。なぜ変化が必要なのか。異なる展覧会を開催するから。なぜ展覧会を次々と開催するのか。美術館がそう期待されているから。

こんなふうに考えてみると、この隙間からも、自転車操業のように展覧会を重ねて来た美術館の歴史が見えて来る。

もちろん、配置が決まれば、壁は床にしっかりと固定されるが、隙間は残る。いったん気にし始めると、気になって仕方がない。隙間がない方が安定し、見ていて安心だ。同じ壁に同じ絵がいつも展示されており、それを見たくて訪れる美術館がうらやましいとも思う。

壁で思い出すのは、今から40年前のこと。私の就職先だった兵庫県立近代美術館が、当館同様に、県内で移動美術展を開催していたのですが、会場となったある館の展示パネルが自立型で、壁は目の高さにしかなく(つまり下半分は向こう側が見えており)、その壁は、というよりもパネルですね、穴だらけだったのです。その穴にフックを掛けて、そこに絵を掛ける装置でした。昭和40年代の台所の風景が浮かんで来ます。絵ではなく、玉杓子やフライ返しや菜箸が掛かっていましたが。美術館にもそんな歴史があった。

<壁の向こうに展示室がある>

美術館は壁であると定義した時の「壁」にはふたつの意味がある。ひとつは絵を掛ける壁、もうひとつは外敵から絵を守る壁である。

では、「外敵」とは何か。文字どおり、それは外からやって来る。外気、雨風、鳥や虫など自然だけが相手ではない。人間も怖い。何といってもまずは泥棒(古来跡を絶たない)、ついで破壊者(かつて東京国立近代美術館に乗り込み梅原龍三郎の絵に狙いを定めて叩き壊した確信犯がいた)、そして「館内の風紀若しくは秩序を乱すおそれのある者」(当館の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則第6条による、たとえば泥酔した人)などが想定される「外敵」である。

そこには、美術品を劣化させてはいけないという大前提がある。なぜそうなのか、これについては改めて考えたい。

油絵のような重い絵を掛ける壁は、昔の日本の建物にはなかった。幕末にオランダ国王が自らの肖像画を徳川将軍に贈った。等身大であったから、大きくて重い。とりわけ額縁が重い。江戸城に運び込まれたものの、御殿にそれを掛ける壁はなかった。御殿を仕切る壁のほとんどが襖であり、しかも、そこにはすでに絵が描かれていた。結局、櫓に放り込まれ、おそらくは立て掛けたままで(梱包も解かず?)、明治維新を迎えた。

極限すれば、こうした油絵を見るための場所として、日本にも美術館が生まれた。オランダ国王の肖像画は、明治15年(1882)になって、靖国神社境内に遊就館というミュージアムが開館すると、ようやく壁を得ることができた。美術館にとって、壁は初めから不可欠なものだった。

<まるで一幅の絵>

半年に及んだ工事休館を経て、美術館が展示を再開しました。といっても、展示室に美術品は並んでいない。名づけて「大展示室展」、そこには何もない展示室があるばかり。それをご覧いただこうだなんて、なんて大胆不敵だと、担当学芸員から企画書を見せられた時に思いました。「えっ、タダじゃないの?入館料も頂戴するの?」。

それなら魅力的な展示を、いや展示室を見ていただこう、と担当学芸員の押してもびくともしない背中を押し、私も一肌脱ぐつもりだ。来たる5月3日に館長美術講座「美術館は壁である」と題して話します。ちょっとだけ手の内を明かせば、五つの問いを立てようと思っております。

1、美術館は壁である

2、いや、美術館は床である

3、いやいや、美術館とは窓であったのかもしれない

4、美術館は階段でしょ

5、美術館はオンラインとなる

私には、2018年に書いた『動物園巡礼』(東京大学出版会)という本がありますが、そのテーマは「動物園に動物園を見に行こう」。動物を見に行くのではなく、動物がどのように見せられているかを見に行く。それなら、美術館に美術品ではなく美術館を見に行こうという呼びかけがあってもよいはずです。

ぜひ、この機会に美術館をご覧ください。玄関ホールは竣工時の姿を取り戻しました。柱も窓も階段も、はっとするほど美しい表情を見せてくれます。中庭に向かって切り取られた窓は、竹林を描いたまるで一幅の絵です。

<百物館の看板>

「館長室だより」をうたうものの、静岡県立美術館の館長室だとはひと言も言っていない、と気づいた人は、よほどのへそ曲がりか、疑い深い人ですね。私はそこまでへそ曲がりでも、疑い深くもないので、もちろんそれは当館の館長室なのですが、同時にまた、「百物館」という架空のミュージアムも兼ねています。どこにもない。私の頭の中にしかない。ところが、表札、いや小さくとも看板だけはある、という不思議なミュージアムです。

今から162年前、万延元年(1860)に初めて太平洋を渡った遣米使節団は、アメリカ各地でミュージアムに案内されます。さまざまなものが展示された場所を、さて何と呼んだらよいのかほとほと困りました。まずは、自分たちが持っている言葉の中から、ふさわしい呼び名を探すほかない。英和辞書なんて、まだないのですから。その中のひとつに「百物館」がありました。

私は昔も今も「作物(つくりもの)」にこだわり、建物、食べ物、飲み物、着物、履き物、持ち物、贈り物、忘れ物、乗物、化け物と、暮らしのほとんどが物で括られる物尽しが大好きです。

そして、作物に作品が、掛物や巻物に絵画が、彫物や置物に彫刻が、焼物や塗物に工芸品が、建物に建築が取って代わる歴史を追いかけて来ました。

それらを鑑賞する場所としてのミュージアムを美術館と呼んできたのだとすれば、それ以前の世界へと出かける入り口に百物館はふさわしい。そこは、人の暮らしが生み出す無数の「物」から、何を「美術作品」に選んだのかを振り返ってみる場所なのです。2018年から19年に、「木下直之が全ぶ集まった」展と称して、東京のギャラリーエークワッドに3ヶ月だけ出現した「百物館」の記録映像がありますので、どうぞご覧ください。

http://www.a-quad.jp/exhibition/105/movie2.html

ちなみに、百物館の看板は、私が今から40年前に勤めていた兵庫県立近代美術館の学芸課の長椅子の肘置きを転用した「物」です。

<貝細工を考える人>

この貝細工は、今から5年前に、私にくっついて館長室にやってきた。その前は東京大学法文2号館にあり、さらにその前は東京大学総合研究博物館にありました。その前のこともよく覚えています。江ノ島弁財天の参道の土産物店の棚にあり、それなりに高額で、それゆえに売れ残り、ホコリをたっぷりかぶっていた。

雑誌『is』編集長の山内直樹さんがポンと金を出し、写真家土田ヒロミさん撮影の写真が同誌78号(1997年)を飾りました。特集のタイトルは「つくりもの-半芸術はたまた反芸術」。半分ぐらいは芸術の世界につながっているかもしれないという思いから、私が名づけました。

貝細工は江戸時代後期に一世を風靡した見世物です。貝だけで、草花や樹木、人間や動物など何でも作りました。その世界を振り返る展覧会として、「大見世物-江戸・明治の庶民娯楽」展(たばこと塩の博物館、2003年)、「懐かしうつくし貝細工」展(大田区立郷土博物館、2012年)などが開かれ、最近では、「みうらじゅん-マイ遺品」展(大山崎山荘美術館、2021-22年)で、みうらさんの貝細工コレクションが開陳されました。贈ったら嫌がられること間違いなしの「いやげ物」!

片や石膏製の「考える人」は、美術館の倉庫で長い間眠っていましたが、昨年に館長室にやって来て、はじめは背を向けていたのですが、最近では、先住者たる貝細工について考え続けているようです。「お前はいったい何者か、どこから来たのか、今は何をしているのか」と。

貝細工は、「我は作物(造物、つくりもの)である。もしくは細工物である」と名乗ったようですが、「考える人」はそれが理解できずに、きょうもまた「考える人」を続けています。ちなみに、この「考える人」はロダンの手になる芸術作品「考える人」から数えると、いったい何等親なのだろう、血は繋がっているのか、などということは、貝細工は考えないでしょうから、代わりに私が考えています。

<貝細工と考える人>

理由は簡単、館長室にいる時は扉を開けたままだから、ノックの必要はない。入ったら、いる。部屋の二面はガラス窓だから、逃げ場がないわけではないが、逃げも隠れもいたしません。ただし、トキドキ行方不明にはなります。不意にどこかに行ってしまう。それは現代とは限らない。百年前かもしれないし、二百年前かもしれません。

「ノックは無用」ではない、と気づいた人は古いですね。それはマリリンモンロー主演の映画のタイトルでした。原題はDon’t Bother to Knock、1952年のアメリカ映画で、日本では2年後の4月に封切られました。私の生まれた3ヶ月後のことです。ほかにも、阿久悠作詞・鈴木邦彦作曲・大信田礼子の歌「ノックは無用」(1971年)や関西テレビの長寿トーク番組「ノックは無用」(1975-97年)などがあります。後者の司会を務めたコメディアン横山ノックは晩節を汚し、文字どおり無用の人となりましたが、ここではこんな話がそもそも無用ですね。

見切り発車します。どこに向かうかわからない。デスマス調のどちらで書くかもわからない。どのくらい書くかも、いつまで書くかもわからない。画家の野見山暁治さんに『四百字のデッサン』(河出文庫)という切れ味鋭い本があります。タイトルは義弟田中小実昌の発案、「四百字」とは四百字詰めの原稿用紙という意味なのですね。

「四百字」の感覚がわかる人とわからない人の2種類がいる。私も原稿用紙何枚分と言われないと、文字量が把握できません。坪でなければ土地の広さがわからないようなものです。どうしようもないアナログ人間。

そもそも、「館長室だより」ならば、SNSで発信すれば話は早いのに、これまたダメ。瞬時はダメ、ああだこうだと考える時間が必要なのです。××しながら、あるいは××しながら、はたまた××しながらという具合に(プライバシーに触れる部分は伏字)。そろそろ原稿用紙2枚に達したようなので、まずはこれまで。

このページについてのお問い合わせ

静岡県立美術館 企画総務課

TEL. 054-263-5755